なんだかんだで放置していたWindows10からWindows11への移行ですが、ゴールデンウィークを使ってなんとか完了しました。前の環境は結構昔に一般的な環境であり、今のトレンドのマザーボードやハード、ソフト環境を再現しようとすると中々大変で1ヶ月ぐらい検討期間を設けて、どう作業をしたらいろいろ考えてやってたので、また次に大規模移行するときの備忘録&移行で同じような問題で悩んでる方への参考になれば、ということで記載しておきます。

旧環境はこんな感じでした。

- CPU Ivy-Bridge Corei7-3770S LGA1155

- マザーボード ASUS P8Z68-V PRO/GEN3

- メモリー 16GB (4GB*4)

- HDD SATA * 4台

- SSD SATA * 2台

- BD-Rドライブ SATA接続 * 1台

- eSATA 1台接続可

- TVチューナーカードのPT3を使用

- Lightroom 4.4を使用(過去)今はSilkyPixベースに移行しています。

- Photoshop CS5を使用

- Windows10 Pro (Windows7 Proからのアップデート)を利用

上記で問題になるのが何点かあります。これらを考慮して今回はWindows11環境を構築しています。

- 今時のマザーボードはSATAのポート数が少ない(前のマザーは8ポート+1ポート)

- そもそもeSATAのポートなどというものは、現行で販売されているマザーボードには探した限りは存在しない。前のマザーボードではSATAと別に1つ専用のJMicronコントローラーでつながって別に付いていた。

- Adobeのネットワーク認証はLightroom、PhotoshopCS5で通るか?

- PT3はWindows11でも動作するか?

最終的には、こんな感じの構成となりました。

- CPU AMD Ryzen 5 9600X

- マザーボード ASRock X670E Steel Legend

- メモリー Crucial PRO Series DDR5-5600 64GB(32GB×2)

- SSD(ブート用) Samsung 990 PRO 1TB

- SATA増設ボード 玄人志向 SATA3-I5-M.2

- CPUクーラー RZ400V2

- 電源 Corsair RM850X 2024版

- Windows11 pro リテール版(旧環境を温存するため、新規でOSを購入)

- 旧PCの流用はPT3,グラフィックカード ASUS NVidia GT1300、SSD,HDDなど。

CPUとマザーボードの選定

今回はこんな条件で選定しました。

- 直近の信頼性を鑑みIntelではなくAMDを使用する。ちなみにIntelのIvyの前はAMDのPhenomを使ってましたので、特に抵抗はないです。もっと前はCyrixとかも使ってたことありますしね。

- PCIeスロットが最低3つあること。1つはグラフィックカード用で×16レーン。1つはPT3用で×1レーン。もう一つはPCIe ×4のものが予備であった方がよい。

- ブートのSSDは、M.2でNVMe接続する。M.2スロットは、ブート用を含め最低3つ。

- SATAポートは多い方が望ましいが最低4ポート。

- PCIeスロット、あるいはM.2スロットを使った時に相互に制限が加わらない。例えば、それぞれが排他使用だったり、利用可能なPCIeやM.2のレーンが削減されてしまうなどの制限です。

- 金額は4万円前後まで。

色々調査した結果、最新のX870/870EのマザーではUSB4にPCIeのレーンがとられてしまうため、上記の要求を満たせないことがわかったので、一つ手前のX670Eチップセットのマザーボードで、ASRockのX670E Steel Legend(検討時当時4.3万ぐらい)かMSIのX670E gaming plus WiFi(検討時当時3.3万)でのどちらかでいけることがわかりました。

自分はいつも大規模な組み替えのときは、あえて通販でなく店員さんに相談しながらツクモの店頭で概ね一揃い買うことにしているので、そちらにいきましたら、ゴールデンウィーク特価でX670E Steel Legendが3.7万になっていたので、今回はこちらにすることにしました(電源周りもよく、マザーボード上の部品の配置デザインがMSIのボードよりもよかったため:後述)。

CPUはPCIeレーンの使用率もあるので、Ryzen5 9600Xを選択しました。ZEN5の最新のCPUで安いやつという理由です。CPUクーラーは大型のを別に買うつもりだったので、クーラーつきでちょっと性能が低いRyzen5 9600ではなくこちらで。比較的新しいCPUですが、店員さんがその場で確認してくれたところ、マザーボードのBIOSはVer3.01と対応バージョンでしたので、特にBIOSアップデートすることなく使えてます。

Windows11のインストールと基本動作確認

まずはCPUとMemory、ブート用SSDだけの最小構成でUSBメモリーに入れたWindows11 24H2のインストーラーを使ってインストールしてWindowsが起動することを確認します。そのあとに、MemTest86+を実行して全域メモリーテストして問題ありませんでしたので、これでまずは初期導入段階はOKといった感じです。あとは、拡張ボードを一つ一つ追加しながら慎重に問題がないかを進めます。

なお、今回はWindows11 proでしたので、ローカルアカウントでログインできるようにしてます。一応MSアカウントもあるので最初に個人設定でMSアカウントベースでインストールしたら、ユーザーフォルダーがメールアドレスの一部になってしまって気持ち悪かったので、職場、学校使用での使用の扱いにしてローカルアカウントで作り直しました。MSアカウントでのログインは別に問題ないのですが、ユーザーフォルダ名がおかしくなるのが許せなかったという(笑

そういえば、24H2をいきなり入れるとBitLockerが最初から有効になっているとう話を聞いたのですが、実際にはそうなっていなかったので、Windows11 Home限定の話なんですかね?

SATAポート不足の対策

今時はM.2スロットにSSDをたくさん刺して使う方が一般的のようなのですが、正直データ保存用には自分はSSDは信用していないので、基本は簡単に復旧可能なブートやシステム以外はSATA HDDで運用しています。これは、仕事でフォールトトレラント可能なNAND Flashの制御用ファームウェアを設計していたことがあるので、ソフトの内部構造を知っているだけに余計に怖いんですよね。ちなみに15nm世代MLCのRAW NANDのコントロールソフトとかまでは作ってました。この世代ぐらいだと、ReedSolomon符号で15bit訂正は普通にやってますし、いまはもっと上位の訂正はしていると思いますが・・・。なお、これ以上はメーカーが普通のユーザーで作るのは無理って言われて、それ以降はeMMCをを使うようになりました。

話がずれましたが、こういう拘りがあるので、やっぱりHDD山盛り環境を引き継ぎたいってことで、SATA増設ボードを探しました。ここらへんは現在はASMediaのASM6000ベースのボードとJMicronのJMB585ベースのボードがあるのですが、今回は後者の中で選びました。AMDのチップセットはASMediaが設計しているので別メーカーのものにしておいた方が、マザーボードのSATAと競合しにくそうなのでよいだろうということと、前の環境で使ってたeSATAのポートで使われていたコントローラーがJMicronで安定して動いていたというのも理由の一つです。これは、この拡張ボードがらSATA-eSATA変換を使って外にポート出すことを考えていたこともあります。

ところが、そもそもSATA増設ボードを今時作っているメーカーもほとんどなく、玄人志向(バッファロー)でM.2スロットに差すSATA増設ボード SATA3-I5-M.2 のみがありましたので、こちら1択となりました。Amazonの怪しい業者のがありますが、やっぱり使うの怖いですしね。なお、このボードに接続されるHDDはすべてホットスワップ可能扱いになります。

このSATA M.2ボードはマザーのM.2-4のPCIeスロットとかぶらない位置に設置しました。MSIのマザーボードだとPCIeの横しかM.2スロットがないので設置しにくくなるのもX670E gaming plus WiFiを避けた理由です。

こちらについては、X670E Steel Legendで問題なく動作しましたが、ボードの取り扱いは結構注意が必要です。基板が薄いので基本的にSATAケーブルを挿すときは注意書きで指で押さえて刺すことが書いてあります。ただ、実際にそのようにやると、基板が曲がらないように注意してやると、コネクタがきつくてうまく刺さらないので、手間ですが基本的には増設ボードを設置前にケーブルをSATAコネクタに予め刺した状態にしたあと、マザーボードに設置した方が確実で早いと思います。

新しいPCでは、このボードにSSDを1台とBD-Rドライブ、ヨドバシカメラの通販で購入したSATA-eSATA変換用ケーブルの3つを刺した状態で運用中です。どちらも特に問題なく動作しています。ただし、BD-Rでブートできるかは試してませんが。

ちなみに今回のようなAMDのAM5ベースですと、システム構成によってはCDのリッピングや再生でノイズが乗ることがある問題があるようですが、今回組んだ構成ではこの問題は発生しません。

SATA HDDドライブが多数あるときのブートの問題の対処

X670E Steel Legendというマザーボードに限らないと思いますが、今時のSSDのみで運用するときはデフォルト設定でも問題にはならないと思います。しかし、HDDを利用する場合はスピンアップまで時間がかかるものもあるので、デフォルトのFast Bootモード Enableですと完全にスピンアップせずにWindowsを起動させようとするので、起動中のHDDの認識に時間がかかることで、突然全HDDがホットスワップ設定にしていないにも関わらず、リムーバブルドライブになったりするときがあるようです。

これを防ぐためにはBIOSのFastBootという設定をDisableにしておくとよいようです。こうすることでUEFI BIOSが起動するときにHDDがスピンアップ完了して動作可能状態になってからWindowsが起動するので、安定して高速に起動できるようになります(ただし、BIOSが起動完了するまでが遅い)

Adobeの古いソフトの認証への対処

一時期話題になったのですが、AdobeがCreative Cloudでない製品の認証サーバーを止める、、ということが決まり、実際に最近は認証が通らなくなっていたということを聞いています。これらの対象になるもので自分が使っているのはLightroom 4.4とPhotoshopCS5 なのですが、実際に試してみた結論から言うと「現状、PhotoshopCS5のネットワーク認証は通ります(2025年4月時点)」。Lightroom 4.4のインストールは販売されていたDVDに入っていたもの(Ver.4.0)を使ったのではなく、昔にAdobeのサイトでダウンロードできていたアップデート版のパッケージです。PhotoshopCS5は念のためAdobeIDでAdobeのサイトにログインして製品登録リストからダウンロードできるものを使ってます。なお、Lightroom4.4はライセンス解除のメニューがないので、そもそもネット認証してないだけだとは思いますが、CS5は確実に認証が通ります。また、インストール済みの旧環境からのライセンス解除もできています。ただし、ライセンス付与状況がAdobeのMyページなどで確認できないので、本当に「サーバー側で」解除されているかはわからないですが、一応解除したら起動できなくなってはいました。なおこの対応は、新しいPCで認証できたあとに、いったん外した旧環境を認証解除のために最低限動作させるよう復活させて対応しました(新しいPCにインストールできると思ってなかったので、認証解除してませんでした)

ただし、最新のVer.12.0.4のアップデートはサーバーから拾えないので、旧環境のProgramFiles/Adobe/Adobe Photoshop CS5 (64 Bit) の内容に差し替える必要はあります(差し替え前のデータは念のためバックアップしておきましょう)。あとはCameraRawも古いので、必須ではないですがプラグインも差し替えた方がいいかもしれません(Program Files/Common Files/Adobe/Plug-Ins/CS5/File Formats)。ファイルを差し替えただけなので、アップデート確認しちゃうとまだアップデートがあるように出てしまいます。でも、なんでアカウントの中にある製品登録リストから拾えるインストーラーに入っているソフトが最新でないのかが疑問ではありますが。

そもそもネットで色々みた限りでは「認証できない」という話だったので完全にできないものと思い込んで更新計画を立てていたのですが、試しに新環境でインストールしてみたらできてしまったという・・・。ただ、公式見解では「認証は通らない」で変わっていないと思いますので、いつできなくなってもおかしくないので、もし同様のことをやろうという方は自己責任でお願いします。

ちなみに認証ができない前提の場合の対応はPhotoshopCS5の代わりにAffinityPhoto2を使うことでした。すでにソフトのライセンスは購入済みでこちらでも特に自分の使用用途には問題なかったんですけどね。まぁ、また次の更新のときに移行は考えることにします。ちなみにPhotoshopはVer3.0Jの30年前からアップデートを買い続けていたのですが、昨今のサブスク契約は耐えられないのでAdobeユーザーを卒業予定だったのに、卒業は延期となりました(笑

PT3のWindows11への対応

どちらかというとWindows11というより、新しいマザーボードに関係することですが、新しいマザーボードではAbove 4G DecodingというPCIeの機能がデフォルトでONになっており、この機能をGPUが使うことでパフォーマンスを向上させているようです。ただ、PT3のメーカー提供ドライバーはこれに対応していないため、この機能をONにしてある環境では動かないといった感じです。これは解決策があってpt2wdmというVectorなどのサイトで配布されているフリーのPTシリーズ用のドライバを上書きインストールすれば動作するようになります。

もう配布していないか、Windows11をサポートしていないソフトのインストール

もう10年以上もPC環境を更新していないと、こういうのが結構でてきます。実は環境移行後に発覚したこともあるのでどうしたものかと思いましたが、OSも電源含め更新していましたので、前の環境もバラック状態で最低限動かすことが可能な状態になっていたので助かりました。

・SONY X-アプリケーション

SONYのWALKMANで使われてる音楽転送ソフトです。最近はMusicCenterという名前になっているのですが、どうも自分の持っている古いWALKMANだと対応してないっぽいので、その前のバージョンのX-アプリケーションを使っています。これが、2017年で配布終了となっており公式からは最新版はまともにダウンロードできません。SONYに限らず、メーカーはよくこういうことをするのですが、本当にやめてほしいです。自己責任で使いたい人もいますしね。あとオンラインアップデートはこういうときに困るのがわかります。

結局どうするかというとWebWaybackMachineで過去のSONYのサイトのデータからダウンロードすることになります。

あと、このアプリで管理していた音楽データをバックアップし忘れていたということが発覚したので、旧環境でXアプリのバックアップデータを作る機能を使って、バックアップデータを吐き出して作り、新環境でリストアして復旧させました。

・PFU ドキュメントスキャナー ScanSnap S1500のアップデートとWindows11 24H2への対応

これも2022年で配布終了してましたが、こちらもWaybackMachineでScanSnap Managerの方だけは現時点でダウンロード可能です。 ScanSnap ManagerやOrganizerのアップデートファイルのデータはだめでしたが、Managerのセットアップは生きているのでそちらを使えます。やっぱりオンラインアップデートは悪・・・。なお、ScanSnap Organizerはセットアップもアップデートもダウンロードできませんが、CD-ROMに入ってる最初のバージョンをインストールしたあと、オンラインアップデートされている旧環境の \ProgramFiles(x86)\PFU\ScanSnap\Organizer の下を新しい環境にコピーして持ってくれば大丈夫でした。

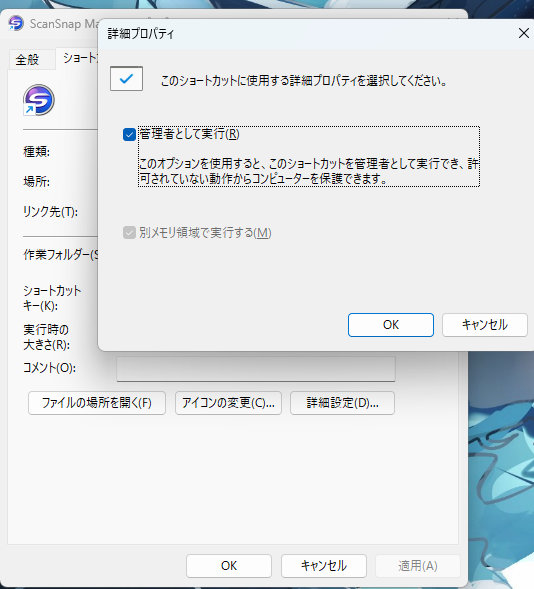

これですんなり動いてくれればよかったのですが、どうもScanSnapの接続モニターがうまくスキャナーを認識してくれません。たぶん、どうせ権限がらみだろうということで色々修正した結果、動くようになりました。下に手順をリストアップしましたが、もうちょっと手順が省けるかもしれませんが、テストするのが面倒なので調べてません。うちの環境は一応Windows11の24H2なので当分はこれでいけると思います。なお、ブート時に自動的にモニターが起動しなくなるので、スキャナーを使う前に1度だけScanSnap Managerを実行することが必要ですが、頻繁に使うものでもないので特に問題ないでしょう。

- ScanSnapManagerを管理者権限で c:\ProgramFiles(x86) ではなく、c:\ScanSnap へインストール(特殊権限必要なProgramFiles(x86)の下にドライバーとかがあるので、あまりよくない)

- スタートメニューにあるショートカットをすべて「管理者権限で実行」に設定する。

- 一度インストール後にリブートする(これやらないと駄目っぽい?)

- リブート後に本来は自動的にスタートアップにあるショートカットが実行されるはずなのですが、管理者権限実行に設定されてる関係上無視されているので、手動でScanSnap Managerを起動。管理者権限に設定してあれば、実行前に問い合わせが出ます。

- これで認識可能状態になります。とにかく権限がゆるいところにインストールして、実行時は管理者権限で実行するのがミソです。ただ、本当はソフト本体にちゃんとデジタル署名がしてあれば、こんな問題にはならなかったのだと思います。横着してインストーラーにしか署名していないソフトって結構ありますよね・・。

・Delphiなどの開発ソフト

個人でDelphiXEを持っていたのですが、すでにWindows11では通常ではインストールがうまくできない状況です。無理して入れてもフォームだけで作った生成したexeファイルをいきなりWindows Defenderがウイルス認定してきたりでなかなか運用するのが難しいので、DelphiXEは破棄してDelphi 12のCommunity Editionを入れることにしました。こちらはすんなりインストールできてソフトが作れます。

あとCommunityEditionのVisual Studio 2017がありますが、こちらはすんなりインストールできました。

移行終了!

今回はたぶん12年ぶりぐらいの買い換えでしたが、なかなか大変でした。結局、色々計画は立てたものの、組み立ててから3日ぐらいはトラブルに苦しめられましたので。特にソフト関連が結構罠ですね。せめて5年おきにでも更新していれば、もうちょっと楽だった気はします(昔はそんな感じだった気はします)。まぁ、なんだかんだで前と同じレベルに戻せたのでよかったものとします。

もうPCに関しては最近はスペックも飽和ぎみなので、あまり苦労して更新するモチベーションが上がらないという・・。Windows10の足切りがなければ、前のPCでそのままになってたでしょうね。とりあえず、次回更新は5年後ぐらいでしょうか。

CD2WAV32forWin11の投稿から来ました。

私はCD2WAV32の利用者では無かったのですが、一応PX-40TSi・PX-R820Tiなどを保持はしている(最近動作確認はしていない)身からしますと「WinASPI32」の維持は有難いです。

最後の砦と考えている「ASC-29320LPE」も、そろそろWin11では使えなくなるのではと考えていたりします。

実は最近のWinではAdaptecよりLSIの方が互換性がまだマシという話も聞こえていますが…

…という前置きはともかく、お使いのScanSnapについてです。

公式にはS1500向けではありませんが、S1500でも使える「ScanSnap Manager」のバージョン7.2の最新版(公式からは削除済)のWaybackからの直リンクを置いておきます。

公式から削除される前にローカルにダウンロードしてあったバイナリとハッシュを比較し、一致することを確認してありますので、恐らく大丈夫かと思います。

ScanSnap Manager

WinManagerV72L71JP.exe

https://web.archive.org/web/20240918011249/https://origin.pfultd.com/downloads/IMAGE/driver/ss/inst/ix1500/w-software/WinManagerV72L71JP.exe

SHA256

80023d4fd728cf3eb609bd16377e7b1dbf18fb56490a81a51fbe9df71562c1c0

OCRパッケージ(OCR使わなくても上下判定には必要)

WinScanSnapOCRPackage002V10L20.exe

https://web.archive.org/web/20221025134748/https://origin.pfultd.com/downloads/IMAGE/driver/ss/inst/ix1500/w-software/WinScanSnapOCRPackage002V10L20.exe

SHA256

05aba36bc11636befbe46427ca72e52192149424464c0ca2e789c0d081eda7da

実はS1500を使っていたのですが、ハードウェアだけでなくScanSnap Managerですらサポート終了し、最新機種はScanSnap Homeへ強制移行となるなど、コンシューマ向け製品の今後に一抹の不安を感じておりました。

仕方無いので、業務向け機種である「FI-8040」を導入しました。

こちらはTWAINドライバが使える上に業務用モデルのため、それなりのサポートおよび耐久性が期待出来そうです。

TWAINドライバのUIのHiDPI対応が微妙なのが気になりますが、AcrobatProにダイレクトにスキャン結果が反映出来るのは魅力ではあります。

余談ですが、BIOSのFastBootも、Windowsの高速スタートアップも別に要らないと感じています。

こんなもの無くとも、最近のSSD積んだPCであればコールドブートでも十分に起動は高速に感じるのですよね…

むしろ何かあった時に面倒なだけな気が…

ご教授ありがとうございます。さっそくダウンロードさせていただきました!

SCSIはLSIlogicの方がマトモという話はわたしも聞いたことがあります。

実は自分も1枚だけSCSIカードはとってあるのですが(IO-DATAの新しめのもの)、PCIなので新しいPCだと

PCIeしかないのでどうしようもなかったりはしますが・・・(たぶん廃棄するしかないですね。。

そもそもつなぐSCSIデバイスも持っていなかったり・・・